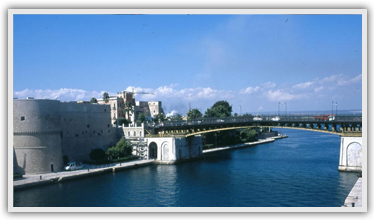

La città dei Due Mari

Per la sua posizione geografica a cavallo tra Mar Grande e Mar Piccolo, Taranto è conosciuta come "città dei due mari"; da taluni viene definita "città spartana" con riferimento alla sua fondazione nel VIII secolo a.C.

Taranto rappresenta il naturale affaccio sull'omonimo golfo dell'arco ionico tarantino. Presentando una morfologia del territorio prevalentemente pianeggiante, la città si sviluppa lungo tre penisole naturali ed un'isola artificiale, quest'ultima nucleo storico dell'abitato, formatasi durante la costruzione del fossato del Castello Aragonese.

Sia i venti che le maree, insieme alle sorgenti sottomarine con diversa salinità, condizionano l'andamento delle correnti di tipo superficiale e di tipo profondo tra i due mari. Nel Mar Grande e nella parte settentrionale di entrambi i seni del Mar Piccolo sono localizzate alcune sorgenti sottomarine chiamate citri], che apportano acqua dolce non potabile mista ad acqua salmastra, creando una condizione idrobiologica ideale per la coltivazione dei mitili, comunemente chiamati "cozze".

Il clima della città è tipicamente mediterraneo, con inverni decisamente miti ed estati calde e afose, con valori che talvolta superano i 40 °C.

La cronologia tradizionale, assegna la data della fondazione di Taranto al 706 a.C.

Taranto ha quindi origini antichissime. Durante il periodo ellenistico della colonizzazione greca sulle coste dell'Italia meridionale, la città fu tra le più importanti della Magna Grecia. In quel periodo, infatti, divenne una potenza economica militare e culturale, che diede i natali a filosofi, strateghi, scrittori e atleti, diventando anche sede della scuola pitagorica tarantina, la seconda più importante dopo quella di Metaponto. A partire dal 367 a.C., fu la città più potente tra quelle che costituirono la lega italiota.

Dal 1301 al 1463 fu un fiorente principato (Principato di Taranto). Divenne poi importante porto militare sotto gli Spagnoli, fino a decadere nel XVII secolo sotto i Borbone. Taranto venne unita al Regno d'Italia nel 1860.

e dove Aulone, caro pure a Bacco che tutto feconda, il liquor d'uva dei vitigni di Falerno non invidia affatto. » Quinto Orazio Flacco A Settimio Odi, II, 6, 10